It goes through Mt MORIYOSHI of the flower. 長い冬から目覚めた雪国の花たちは、太陽に向かって一斉に咲き競う。 「かけがえのない地球は、人間だけのものではない」 自然の厳しさと美しさに触れ、自然を愛し、 次の世代へ引き継ぐ優しい心を育んでくれる山野草たち |

It goes through Mt MORIYOSHI of the flower. 長い冬から目覚めた雪国の花たちは、太陽に向かって一斉に咲き競う。 「かけがえのない地球は、人間だけのものではない」 自然の厳しさと美しさに触れ、自然を愛し、 次の世代へ引き継ぐ優しい心を育んでくれる山野草たち |

|

|

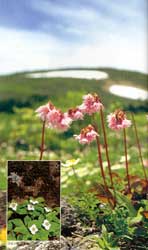

| チングルマ(山人平)。最もポピュラーな高山植物で、雪田近くなどに大群落をつくり、一面白く染まる様は見事。写真の赤い花は、イワカガミ。 | アカモノ。イワハゼとも呼ばれ、枝先より紅色の花柄を数本伸ばし、紅色を帯びた白色の花を咲かせる。果実は赤く熟し、これを赤いモモに例えて、この名がついた。 |

|

|

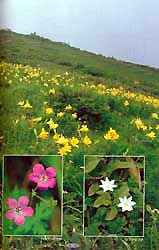

| ニッコウキスゲ(山頂東斜面7月中旬)。山の斜面を一面黄色に染める群落は圧巻だ。花は一日花で、朝咲いた花は夕方にしぼんでしまう。和名は、群生地の日光にちなんだもの。ゼンテイカともいう。 | |

|

|

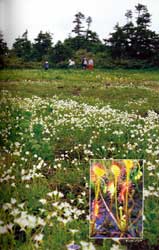

| ミズバショウ(仙人平湿原、6月中旬)。山頂部の春は、雪渓の縁から跳ね起きたマルバマンサクやミネザクラの開花で始まる。清楚なミズバショウの花が揺れ始めると、茶褐色だった雪田は、あっという間にヒナザクラやショウジョウバカマの絵模様が広がる。 | 湿原を一面白に染めるヒナザクラ(仙人平湿原、6月中旬)。紅紫のサクラソウの仲間で、白花を咲かせる珍しい種類だ。 |

|

|

| ショウジョウバカマ。春の雪解けを待って咲くことから、ユキワリソウとも呼ばれ、ウグイスが鳴くころに咲くところから、ホケキョバナとも呼ばれている。 | ムラサキヤシオツツジ。新緑に包まれた山地に一際艶やかな紅紫色の美しい花をつける。 |

|

|

| タカネツリガネニンジン。低地に生えるツリガネニンジンの高山型。花は鐘形で青紫色の花を多数、輪状につける。 | ミツバオウレン。高山帯の湿気の多い場所に咲く。白色のがく片は5枚で、黄色の花弁はオシベに混じっている。 |

|

|

| イワカガミ(山人平)。低山から高山にかけて広範囲に咲く。まるで盆栽のように群生しているイワカガミの群落は見事だ。奥に残雪の雪田が見える。 | |

|

|

| コケモモ。山を登る人なら誰でも耳にしたことのあるだろう。卵形の葉は革質で光沢がある。枝先に淡紅を帯びた白色花を数個つける。果実は、赤く熟し、酸味があり、果実酒などに利用されている。 | アオノツガザクラ。高山の湿気の多いところに生える。雪渓わきなどで普通にみかけ、大きな群落をつくる。花の色は淡い黄緑色。 |

|

|

| ハクサンシャクナゲ。葉は質が厚く光沢があり、裏側にやや巻き込み、裏面は褐色。 | ウラジロヨウラク。枝先に釣鐘状の紅紫色の花を多数つける。 |

|

|

| ミズギク(山人平湿原、8月中旬)。春先、ミズバショウとヒナザクラか゜一面に揺れていた湿原が黄金の原に変身する。 | |